Dans les faits, l’obsolescence (apparemment) programmée du livre imprimé tarde à se manifester. Peut-être est-ce parce que les supports papier n’ont, finalement, pas que des désavantages. Ils permettent de surligner et d’annoter le texte, ce qui est souvent possible, mais pas toujours facile avec une liseuse. Ils sont parfaitement autonomes et ne requièrent ni batterie, ni dispositif intermédiaire de présentation (liseuse, tablette, etc.), ni connexion Internet (pour le téléchargement des fichiers et la mise à jour des appareils), ni compétences informatiques (avec le livre électronique, les problèmes logiciels et de formats [e-pub, Kindle, PDF, etc.] sont parfois épineux).

Autre avantage, les ouvrages imprimés sont matériellement robustes. On peut les faire tomber, les secouer, marcher dessus par inadvertance, les confier à de très jeunes enfants et les emporter sans trop de risques dans des endroits qui s’avèrent passablement inhospitaliers pour leurs équivalents numériques (le bain, la plage, etc.).

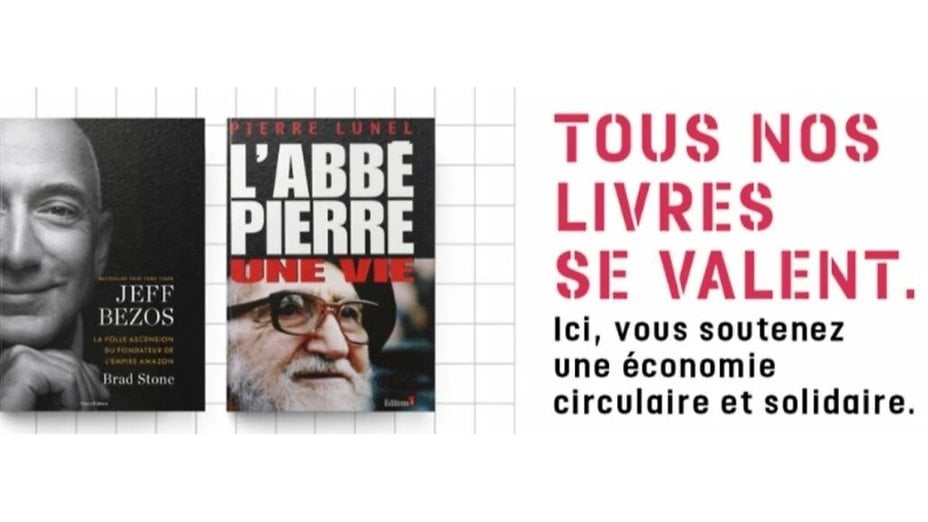

Plus important encore, le livre appartient physiquement à l’acheteur. Il peut être prêté, donné, revendu ou mis à disposition dans des zones de libre-échange qui se multiplient au sein de l’espace public. Ce n’est pas le cas des livres électroniques qui n’offrent qu’un simple « droit d’usage » et n’autorisent communément ni la revente, ni le partage.

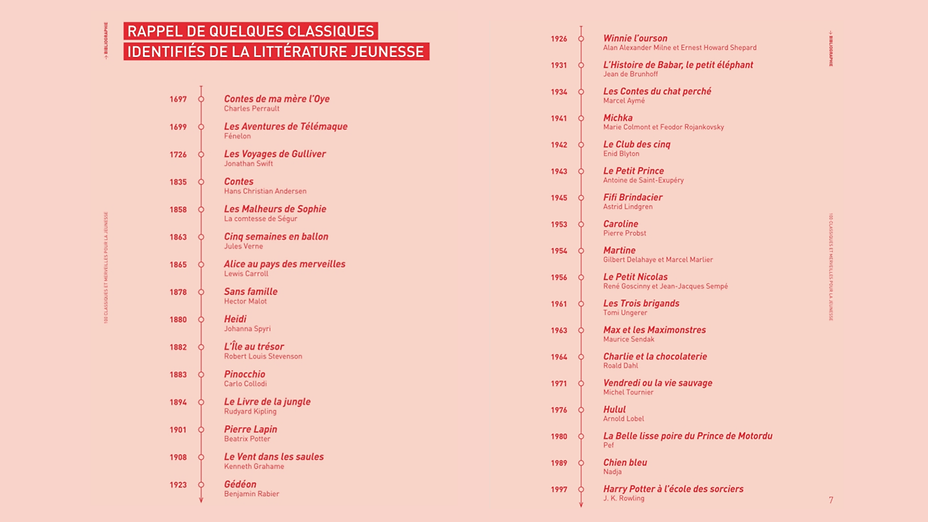

Enfin, et surtout  , nos bons vieux bouquins ignorent la désuétude. Placés dans un endroit à peu près sec et sombre, ils se conservent quasiment sans limite. Chaque enfant peut ainsi aisément, à vingt, trente ou cent ans de distance, explorer la bibliothèque de ses aînés. Il peut, sans contrainte, parcourir cet univers littéraire qui le rattache à ses racines. Il peut s’y promener, s’y insérer, s’y perdre. Il peut s’y absorber jusqu’à rencontrer, parfois, un aïeul inconnu qui, au cœur d’un jeu de piste imprévu, a laissé ici, entre deux pages, une lettre oubliée, et là, dans un coin de marge, un fragment d’émotion manuscrite.

, nos bons vieux bouquins ignorent la désuétude. Placés dans un endroit à peu près sec et sombre, ils se conservent quasiment sans limite. Chaque enfant peut ainsi aisément, à vingt, trente ou cent ans de distance, explorer la bibliothèque de ses aînés. Il peut, sans contrainte, parcourir cet univers littéraire qui le rattache à ses racines. Il peut s’y promener, s’y insérer, s’y perdre. Il peut s’y absorber jusqu’à rencontrer, parfois, un aïeul inconnu qui, au cœur d’un jeu de piste imprévu, a laissé ici, entre deux pages, une lettre oubliée, et là, dans un coin de marge, un fragment d’émotion manuscrite.